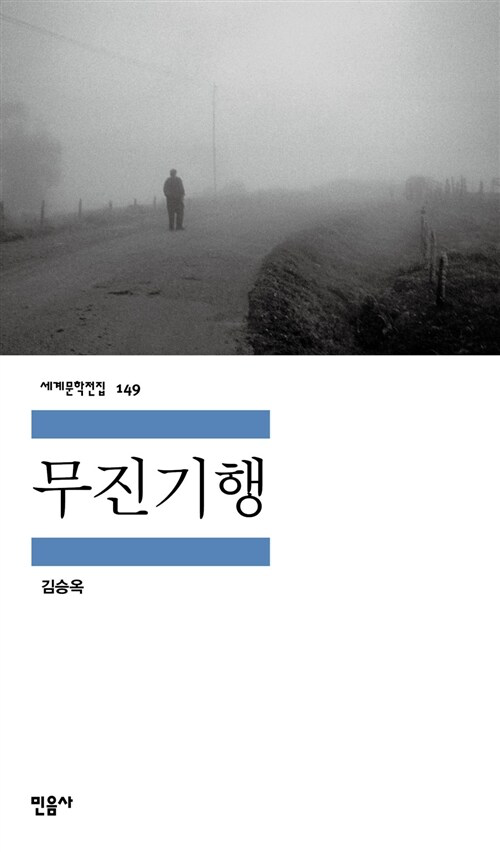

무진에 명산물이 없는 게 아니다. 나는 그것이 무엇인지 알고 있다. 그것은 안개다. 아침에 잠자리에서 일어나서 밖으로 나오면, 밤사이에 진주해 온 적군들처럼 안개가 무진을 삥 둘러 싸고 있는 것이었다. 무진을 둘러싸고 있던 산들도 안개에 의하여 보이지 않는 먼 곳으로 유배당해 버리고 없었다. 안개는 마치 이승에 한(恨)이 있어서 매일 밤 찾아오는 여귀(女鬼)가 뿜어내놓은 입김과 같았다. 해가 떠오르고, 바람이 바다 쪽에서 방향을 바꾸어 불어오기 전에는 사람들의 힘으로써는 그것을 헤쳐 버릴 수가 없었다.

안개 자욱한 마을, 무진. 이 무진기행의 몇몇 대목은 대한민국에서 정상적으로 고등학교를 졸업하고 수능을 본 사람이라면 적어도 아, 그 소설 하고 떠올릴 만큼은 유명하다. 물론, 수능에 자주 나오는 소설 치고는 그걸 끝까지 읽었다든가 그걸 읽어서 좋았다거나 하는 이야기를 찾아보기 어려운 것이 또 이 소설이다.

일상과 탈일상, 서울에 있는, 돈 많은 과부였던 아내, 곧 승진하여 새로운 책임을 맡게 될 회사의 일, 그 모든 명료하고 현실적인 것들과 달리 무진은 안개에 싸여 있고, 그가 지우고 싶은 과거이며 동시에 한순간의 추억으로밖에 남지 않을 비현실에 가까운 탈일상적 공간이다. 안개와 바다, 자살한 여인, 하인숙의 노래와 짧은 정사. 청년이라면 그 꿈을 붙잡듯 이곳에 남을 지도 모르지만, 주인공은 이미 전쟁과 사회를 경험했고, 아내의 전보와 함께 짧은 휴식을 마치고 현실로, 일상으로 돌아가는 30대다. 참담했던 과거의 기억과 현재의 몽환은 그의 발목을 잡을 수 없다. 그는 버리고 떠난다. 섬세하고 감각적인 문체에, 소금기 머금은 무진의 안개가 목덜미를 타고 스멀거리는 느낌을 받을 즈음 이야기는 끝난다. 처음에 무진으로 향하는 표지판으로 시작했듯, 무진에서 벗어나는 표지판으로.

무진기행보다 더, 내 뇌리에 강력하게 남아있던 소설은 서울, 1964년 겨울이다. 고등학교 입학했을 때 처음 받았던 언어영역 보충자료에 실려 있었다.

1964년 겨울을 서울에서 지냈던 사람이라면 누구나 알고 있겠지만, 밤이 되면 거리에 나타나는 선술집 – 오뎅과 군참새와 세 가지 종류의 술등을 팔고 있고, 얼어붙은 거리를 휩쓸며 부는 차가운 바람이 펄럭거리게 하는 포장을 들치고 안으로 들어서게 되어 있고, 그 안에 들어서면 카바이드 불의 길쭉한 불꽃이 바람에 흔들리고 있고, 염색한 군용(軍用) 잠바를 입고 있는 중년 사내가 술을 따르고 안주를 구워 주고 있는 그러한 선술집에서, 그날밤, 우리 세 사람은 우연히 만났다. 우리 세 사람이란 나와 도수 높은 안경을 쓴 안(安)이라는 대학원 학생과 정체를 알 수 없었지만 요컨대 가난뱅이라는 것만은 분명하여 그의 정체를 꼭 알고 싶다는 생각은 조금도 나지 않는 서른 대여섯 살짜리 사내를 말한다. 먼저 말을 주고받게 된 것은 나와 대학원생이었는데, 뭐 그렇고 그런 자기 소개가 끝났을 때는 나는 그가 안씨라는 성을 가진 스물다섯 살짜리 대한민국 청년, 대학 구경을 해보지 못한 나로서는 상상이 되지 않는 전공(專攻)을 가진 대학원생, 부잣집 장남이라는 걸 알았고, 그는 내가 스물다섯 살짜리 시골 출신, 고등학교는 나오고 육군 사관학교를 지원했다가 실패하고 나서 군대에 갔다가 임질에 한 번 걸려 본 적이 있고, 지금은 구청 병사계(兵事係)에서 일하고 있다는 것을 아마 알았을 것이다.

소설의 내용들 그 자체야, 암울하고 현실적이지. 죽거나 자살하고, 추억은 추억일 뿐 현실을 택하고. 하지만 그 비정한 산업화 시대의 풍경을 그려내는 이 문체는 숨이 막히도록 섬세하거나 혹은 아름답거나 하여, 사뭇 담담하게 그려내는 내용이 때로 견딜 수 없을 만큼 안타깝게 다가온다. 언어의 조탁. 혹은 시적 언어, 시적 허용. 서정시를 배울 때 들었던 그런 말들을, 서늘한 김승옥 소설에서 다시 느낀다.