대학 3학년때 “독일 희곡의 이해”라는 과목을 배웠다. 햄릿 머신이며 그림쓰기 같은 하이너 뮐러의 희곡, 브레히트의 희곡들, 이오네스코의 수업. 햄릿 머신은 과제로 씨어터 제로에 가서 직접 보고 오기도 했다. 소위 부조리극 같은 것들을 녹화한 것을 보며, 수업은 대단히 흥미진진하게 이루어졌다. (과목 자체는 그다지 인기있는 과목이 아니었다. 다만 내 취향에 맞았을 뿐.)

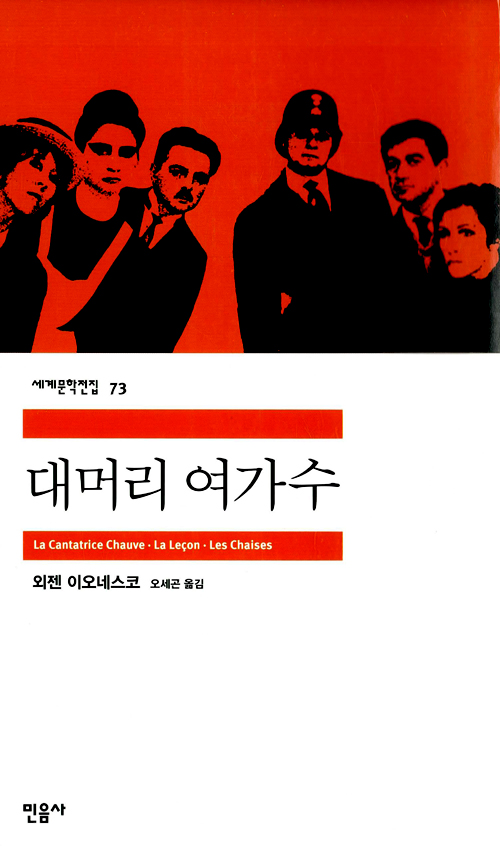

대머리 여가수에는 대머리 여가수는 등장하지 않는다. 두 부부와 하녀와 소방대장이 나올 뿐이다. 대머리 여가수에 대한 언급은 단 한 번 나올 뿐인 이 연극은, 앞서 말한 말을 계속 부정하거나 모순된 대사를 내뱉으며 반복하는 과정이다. 이런 종류의 극들, 두 번 보았고 두번 다 유쾌했던 관객모독과 같이, 앞의 말이 뒤를 모순하는 부조리극이 전개되며 역설적으로 서로가 서로의 말에 전혀 집중하고 있지 않는 현실을 보여준다. 학생을 죽여버리는 일을 계속 반복하는 교수의 이야기인 수업도, 보이지 않는 손님들을 위해 계속 의자를 늘어놓는 노부부가 황제가 손님으로 오셨다고 굽신거리기까지 하다가 끝내 외로움을 견디지 못하고 자살하는 “의자”도, “반연극”이라는 말 답게 그 이전의 희곡, 그리스 희곡에서 비롯하여 셰익스피어가 꽃을 피워 놓은 그 보편적인 희곡에서 벗어난다. 무대 상연을 전제로 한 것이 아니라 읽기 위한 연극이기도 한 이런 작품들은 오히려 새로운 시대의 희곡의 시작이 되었으며, 계속 상연되고 있다. 납득할 수 있는 서사가 아니라, 모순된 것 같지만 사실은 인생의 진실, 그러나 감추고 싶은 이면들을 그리고 있는 이와 같은 작품들은 그냥 읽기만 해서 쉬이 받아들이기는 어렵다. 그때, 독일 희곡의 이해를 듣기로 했던 것은 얼마나 잘 한 일이었던가. 가끔 생각한다. 대학때 생각없이 수강신청했던 몇몇 과목들이, 인생을 계속 풍요롭게 해 주는 것은 얼마나 좋은 일인가. 그때 그 과목이 없었다면, 나는 브레히트의 희곡들을 찾아 읽지도, 그런 묘한 연극들을 굳이 찾아다니며 보지도 않았을 것이다. 작품 자체보다, 그때 그 수업을 떠올리며 한참 생각에 잠겨 있었다. 학생을 죽여버리는 그런 폭력적인 교육 말고, 인간이 살아가기 위해 가져야 할 교양이라든가, 그런 교육애 대한 생각들도 포함해서.