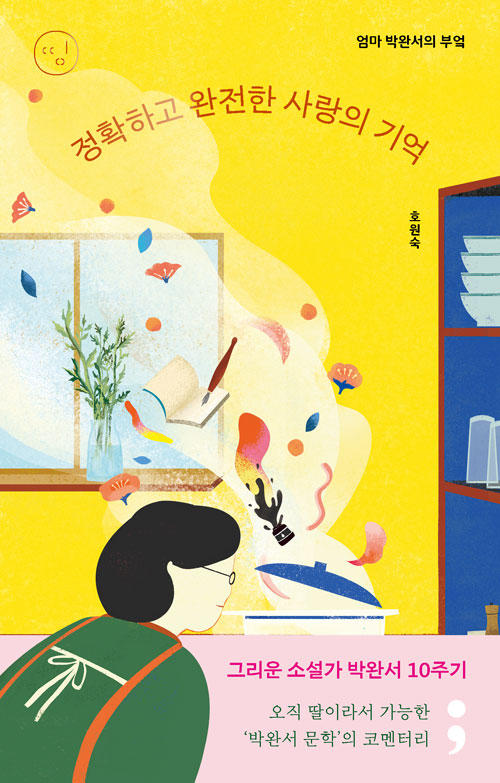

박완서 작가의 딸이자 편집자이고 역시 작가인 호원숙의 수필 “정확하고 완전한 사랑의 기억” 읽었다. 정세랑 작가님이 추천사를 쓰셨는데, “시선으로부터”가 떠오르면서도, 심시선씨는 그렇게 이것저것 음식 열심히 만들진 않았을 것 같아서 조금 웃었다.

여성 작가를, 그의 부엌으로 기억하는 것에 거부감이 있다. 아무리 뛰어나고 잘난 여성이라도 앞치마를 두르면 부엌데기로 환원된다는 뉘앙스를 감출 생각도 않는 남성작가들의 글은 혐오스럽고, 여성작가가 다른 여성에게 훈계하듯이 그런 이야기를 하고 있으면 “저분 너무 오래 사셨구나”하는 생각이 들기도 한다. 중학교 교과서에 실린 그 악명높은 수필 “설” 같은 것 말이다. 그 “설”이라는 수필에서 작가가 하려던 말은, 어린시절의 아름다운 추억이 아니라 “요즘 것들은 밥도 안 하고 말이야”와 같은 시대착오적인 말이었는데도 당당히 교과서에 실려 있었다. (그리고 남자 선생들은 그 수필을 꽤나 감동적으로 읽었던 모양이었다.)

사실은 이 책을 읽으면서도 중간중간, “설” 생각이 났다. 작가가 생전에 가족과 함께 빚었던, 세상 떠난 아들이 그렇게 좋아했다는 만두. 남편의 술상을 준비하며 만들었던, 당시로서는 흔하지 않은 음식이었을 멘보샤, “그 남자의 집”과 민어… 작가, 이자 어머니, 에 대한 추억에 가족을 위해 음식을 만드는 모습이 깊이 새겨져 있다는 것은 알겠다. 하지만 박완서 10주기에 나온 이 책이, 박완서라는 작가의 음식에 대한 이야기를 “정확하고 완전한 사랑의 기억”으로 말하는 것에는 다소 저항감이 들었다. 어쩌면 “글을 쓰는”, “공적인” 박완서가 아닌 사적이고 내밀하며 자식들만이 알던 모습들을 이야기하고 싶었던 것이겠지만. 여성작가와 음식을 매치시키는 수많은 행렬들 중 하나가 된 것 같아서.

그럼에도 불구하고 책 자체는 상냥하고 따뜻하며 서정적이다. 어머니의 집과 살림을 물려받고, 나아가 글을 쓰고 다듬는 재능도 물려받았을 따님이 어머니의 오븐으로 빵을 굽거나 제사 음식을 준비하는 장면들에서, 내게는 실제로는 존재하지 않는 그리움 같은 것이 느껴지기도 한다. 이 책이 이런 제목을 달고, 박완서의 문학과 그가 만들거나 좋아했던 음식 이야기를 한다는 컨셉으로 나올 수 있었던 것은, 그야말로 띠지에 적힌 말 대로 “오직 딸이라서 가능한” 일이었으리라. 어머니를 추억하며 음식을 만들고 손주들에게 줄 빵을 굽거나 뭇국을 끓이며 어머니의 소설 이야기를 하기 때문이다. “먹기만 하는 사람”이 아니라 글과 살림을 둘 다 이어받았으니까. (만약 아들이 그런 말을 했다면 우리 모두 “아니 저게 뭐야.”라고 말했겠지.) 하지만 그럼에도, 작가이자 유고를 정리했던 이의 글에 붙은 제목으로는 너무나 “설”같은 제목이어서 잘 읽다가 중간에 몇 번 “아니 근데 잠깐.”하고 표지를 한번씩 다시 보았다. 지금 그 추억을 글로써 기록해야 한다는 것은 맞다고 생각하면서도, 이 책은 너무 이르거나 너무 늦게 나온 게 아닌가 하는 생각이 문득 들었다.